Moyenne

16.0

1 vote

-

EXCELLENT

TRES BON

BON

MOYEN

FAIBLE

MAUVAIS

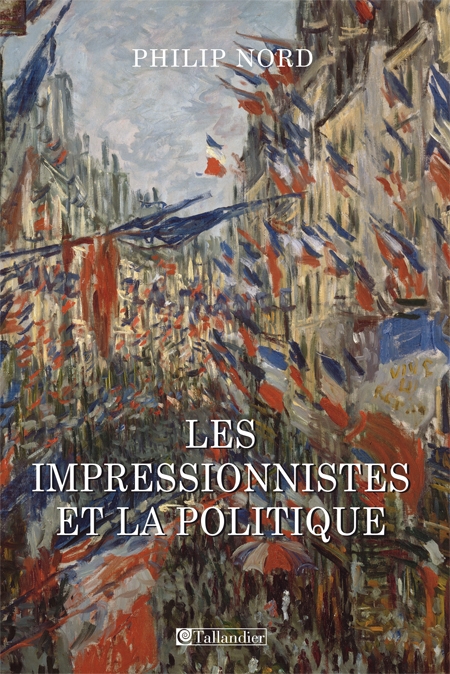

Ce livre revisite l’impressionnisme, ses enjeux et ses polémiques, et a pour ambition de faire comprendre « ce qui entra de révolte dans un mouvement qui afficha sur plusieurs fronts – esthétique, institutionnel et même politique – son caractère militant » (p. 24). Son auteur, Philip Nord, professeur d’histoire à l’université de Princeton (États-Unis) souligne d’abord que les origines du mouvement ne sont pas aussi claires que le néologisme d’impressionnisme le suggère puisque les œuvres de certains peintres, dont celles de Manet et de Degas, qui travaillèrent peu ou pas en plein air, furent regroupées bien souvent sous le nom de « nouvelle peinture ». Philip Nord rappelle cependant que la cohérence du mouvement est réelle et trouve son origine en premier lieu dans la proximité des âges des peintres : tous sont nés dans les années 1830-1840 et bâtissent, au moins à leurs débuts, une solide camaraderie. Tous portent une antipathie profonde à l’Académie des beaux-arts et tous s’en prennent au système du Salon qu’ils jugent tyrannique. L’auteur ajoute enfin que la politique a aussi contribué à forger l’identité du mouvement : cette génération a vécu le Second Empire, la guerre franco-prussienne et son issue très dure à la fois sur le plan militaire, civil et politique. Les peintres impressionnistes prirent position contre le Second Empire puis contre « l’ordre moral » et tous participèrent à la venue de la Troisième République. Pour Philip Nord, le lien entre ces premiers républicains et les « nouveaux peintres » est patent et cette hypothèse est l’une des grandes lignes directrice de son livre. Ainsi, dans les années 1860, Philippe Burty, Théodore Duret et Émile Zola, ces « critiques, amis de la nouvelle peinture la présentèrent comme un équivalent esthétique du républicanisme en politique » (p. 20). Cette communauté d’âge et de dessein politique aurait donc participé à la constitution de la « nouvelle peinture ». L’impressionnisme, à son apogée, revendique en effet une rupture à la fois esthétique et politique en s’associant au projet « démocratique », au moins tel qu’il est conçu par les pères de la Troisième République. « Peindre les portraits de Clemenceau et de Rochefort, comme le fit Manet, c’était peindre la vie moderne mais c’était aussi formuler un choix politique » (p. 24). Et lorsque ces conditions ne furent plus toutes réunies, le mouvement commença à se disloquer. Ce fut dans les années 1880-90. Certes, si Manet quitte radicalement le mouvement puisqu’il meurt en 1883, d’autres parmi ses amis prennent des engagements politiques qui les opposent, l’affaire Dreyfus achevant de séparer les survivants.

![]() Langue française | 174 pages

Langue française | 174 pages

Vous pouvez copier ce code html en fin d'article de blog, ça affichera un logo livraddict qui fera office de lien vers cette fiche de livre.

Vous pouvez copier ce code html en fin d'article de blog, ça affichera un logo livraddict qui fera office de lien vers cette fiche de livre.