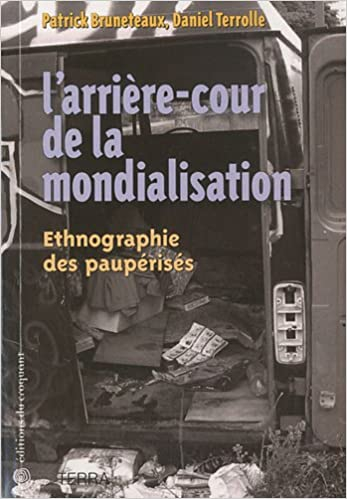

Synopsis

Cet ouvrage se situe dans une logique critique de la pensée dominante actuelle sur les thèmes de «la pauvreté» et de «l'exclusion». Il explore plutôt, en suivant le principe de la coupure durkheimienne, les mondes du sous-prolétariat et du prolétariat précaire en se proposant de sortir du débat français sur «l'exclusion» qui, mot écran du «petit monde parisien», empêche de saisir les effets du capitalisme dans les États économiquement avancés mais, cependant, de moins en moins sociaux. À partir d'analyses internationales neuves sur les différents visages de la paupérisation et de la survie des surnuméraires dans le cadre actuel de la mondialisation néolibérale - et aussi des États néo-coloniaux-, il offre un large panorama des formes de relégation et de survie de certains groupes sociaux sur les cinq continents (Japon, Ukraine, Antilles, Palestine, Brésil, Pérou, USA, Ghana, France). Outre qu'ils proposent des monographies inédites, les auteurs ont aussi pour ambition de révéler l'homogénéité des populations sous-prolétaires dans le cadre de configurations nationales et de cultures diversifiées (pays riches/pauvres, État colonial/colonisé, Occident/Orient, Nord/Sud, allogènes/migrants). Soutenir la comparabilité de fractions apparemment aussi différentes de la «population pauvre» suppose de déconstruire les multiples désignations utilisées à l'heure actuelle dans le débat franco-français si avare de références internationales. Dès lors, il devient possible de réunir des contributeurs qui, dans la dynamique réticulaire gagnée par l'exposition simultanée de monographies liées, découvrent chacun et globalement le fonctionnement des classes dominées au-delà des variations décelables dans les modalités de la marginalisation («délinquant», «SDF», «toxicomane», «prostitué», «jeune des banlieues», «sans-papiers»...). En exposant le résultat de travaux inédits qui se recoupent, soit par le type de population, les états de misère et les pratiques de survie, ou encore les mécanismes sociaux qui les travaillent, les auteurs ont ainsi pour ambition de dévoiler l'arrière-cour du capitalisme actuel. À partir d'explorations ethnographiques pointillistes qui ne montrent jamais aussi bien leurs différences que lorsque les chercheurs ont préalablement construit théoriquement et empiriquement l'unité de l'objet, ces derniers distillent les points d'appui nécessaires à l'invalidation des stéréotypes véhiculés à l'encontre des «inadaptés sociaux», des «assistés» ou encore des «inemployables». L'enjeu premier de ce livre est, au-delà bien sûr de la rupture avec le sens commun, de casser le faux travail d'objectivation qui consiste à croire qu'on en a fini avec la théorie lorsque l'on rend compte des manières dont l'État, ses segments bureaucratiques (secteur social, PMI, ASE, PJJ...) et les associations mandatées, catégorisent et prennent en charge la population la plus «dépendante».

Moyenne

-

0 vote

-

1 édition pour ce livre

Qui a lu ce livre ?

Aucun membre n'a lu ce livre

Aucun membre ne lit ce livre

1 membre veut lire ce livre

Aucun membre ne possède ce livre

chronique de blog

Aucune chronique de blog pour le moment.

En vous inscrivant à Livraddict, vous pourrez partager vos chroniques de blog !

Pour poster un message, il faut être inscrit sur Livraddict

Aucun commentaire pour le moment.